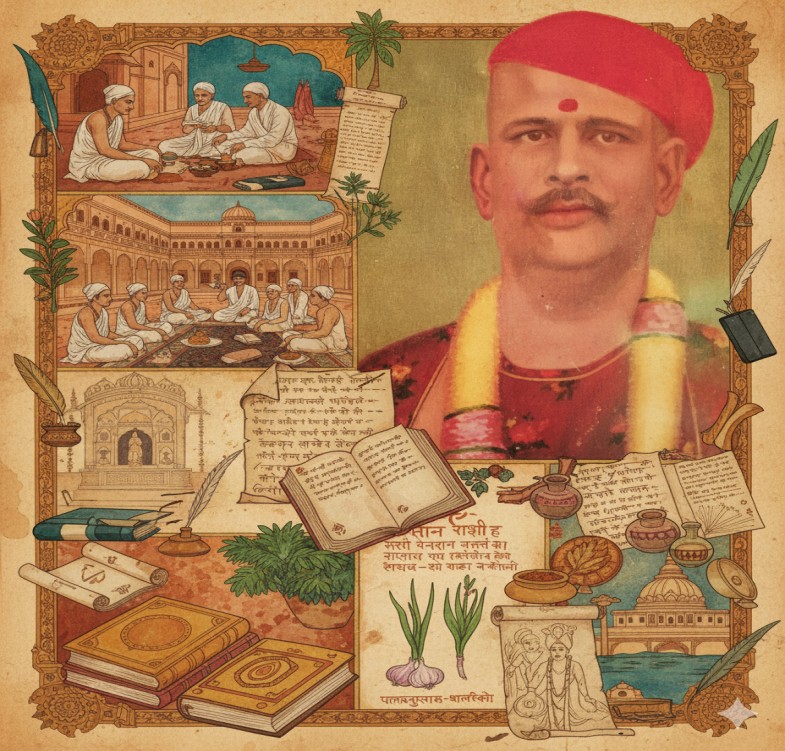

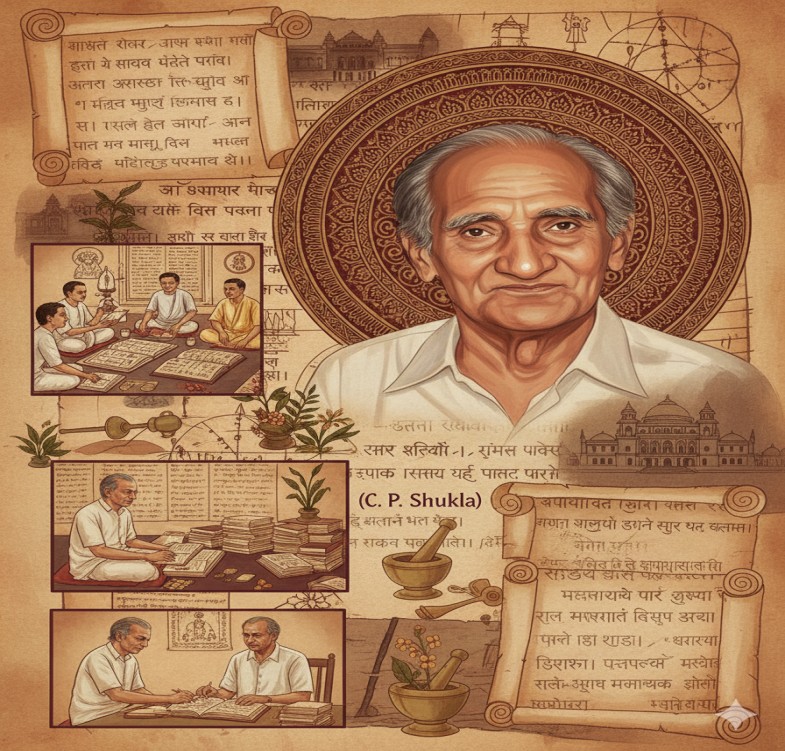

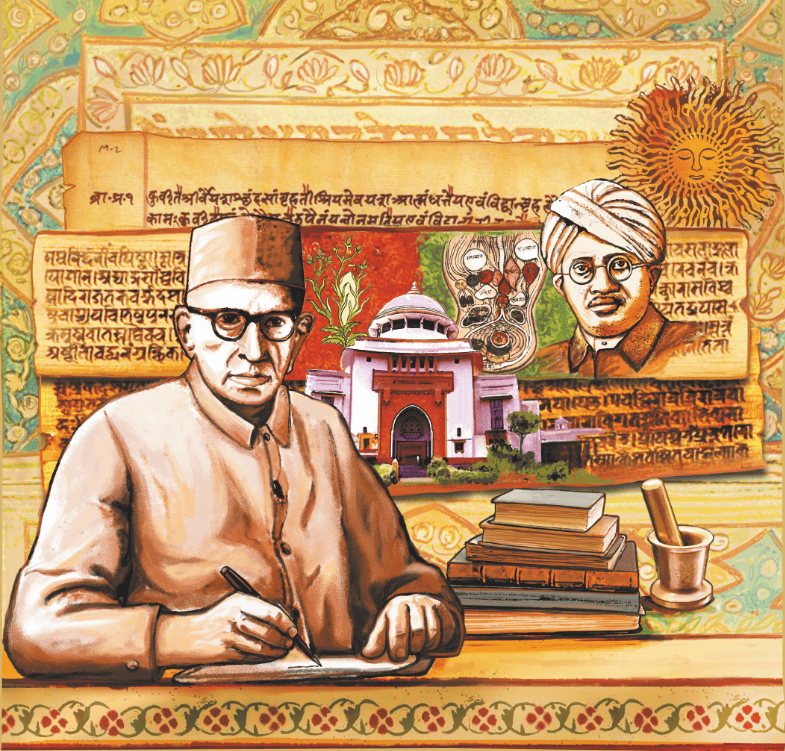

पंडित दिवि गोपालाचार्लु

जन्म तिथि :- 8 अक्टूबर 1872

जन्म स्थान :- मछलिपत्तनम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश

परिवार का विवरण :- पंडित दिवि गोपालाचार्लु का जन्म एक अत्यंत सम्मानित ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता, श्रीमान अग्निहोत्रम् कोदंडरामाचार्लु, वेदों के विद्वान थे, जिसने उनके प्रारंभिक शिक्षण पर गहरा प्रभाव डाला। संस्कृत अध्ययन और आध्यात्मिक साधना को समर्पित वातावरण में पले-बढ़े गोपालाचार्लु ने आयुर्वेद, दर्शन और संस्कृत ग्रंथों के प्रति गहरी रुचि विकसित की। उनका पारिवारिक माहौल समाज सेवा और कर्तव्य की भावना को प्रोत्साहित करने वाला था, जो आगे चलकर आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके योगदान का मुख्य प्रेरक बना।

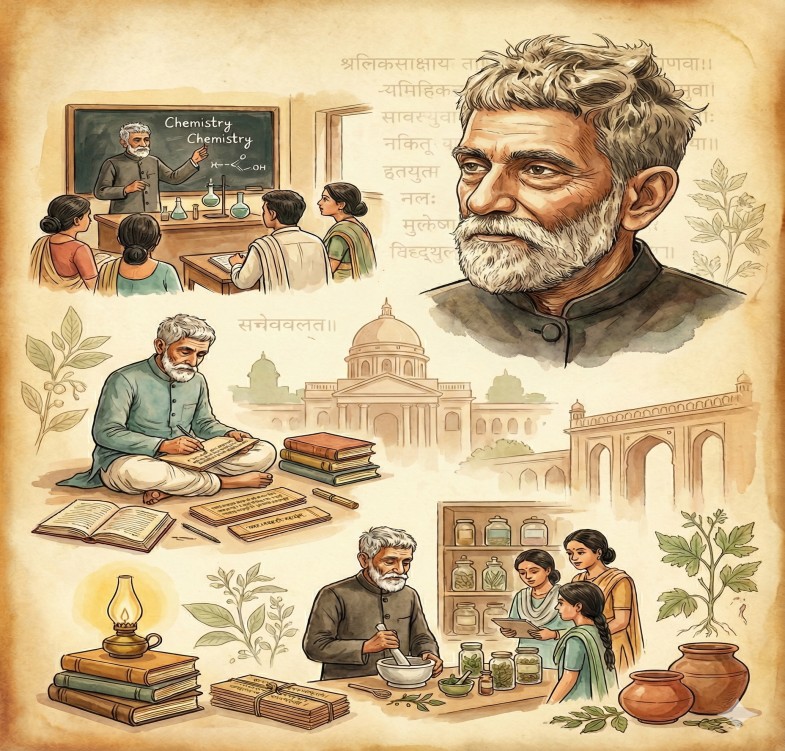

शैक्षिक योग्यताएँ :- पंडित गोपालाचार्लु की औपचारिक शिक्षा 1877 में मछलीपट्टनम से शुरू हुई, जहाँ उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के साथ पारंपरिक संस्कृत अध्ययन प्राप्त किया। इसके बाद वे 1886 में तिरुपति स्थित महंत स्कूल में गए, जहाँ संस्कृत, व्याकरण और तत्त्वशास्त्र में उत्कृष्टता के कारण उन्हें “आचार्य” की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी आयुर्वेद में गहरी रुचि हैदराबाद में 1887 के दौरान विकसित हुई, जहाँ उन्होंने साधु विद्वानों के साथ संवाद किया और प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया।

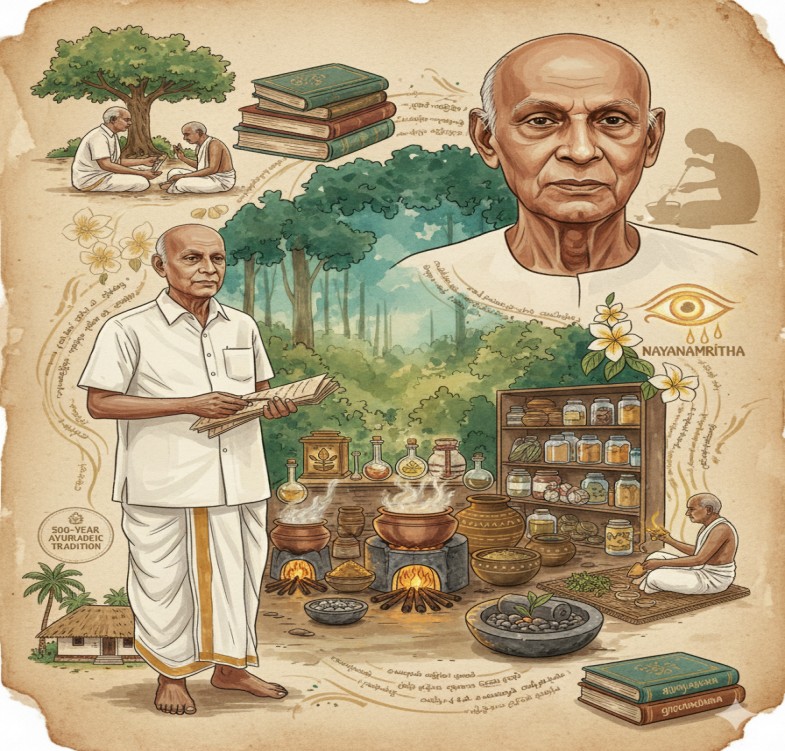

सन् 1888 में उन्होंने मैसूर स्थित महाराजा आयुर्वेद ओरिएंटल स्कूल में प्रवेश लिया, जो उस समय आयुर्वेद की प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में से एक था। बाद में उन्होंने 1893 में मैसूर की संस्कृत एवं वेद पाठशाला में अध्ययन किया, जहाँ उन्हें शास्त्रीय आयुर्वेद ग्रंथों की गहरी समझ प्राप्त हुई। इसके बाद के वर्षों में उन्होंने भारतभर की व्यापक यात्रा की, प्रसिद्ध सिद्ध और आयुर्वेद चिकित्सकों से संवाद किया तथा स्थानीय औषधीय पौधों का अध्ययन किया। पारंपरिक उपचार पद्धतियों से उनका यह संपर्क इस विश्वास को और मजबूत कर गया कि भारत की असली संपदा खनिजों या औद्योगिक विकास में नहीं, बल्कि औषधीय वनस्पतियों में निहित है।

व्यावसायिक यात्रा:-

महामारी नियंत्रण में भूमिका

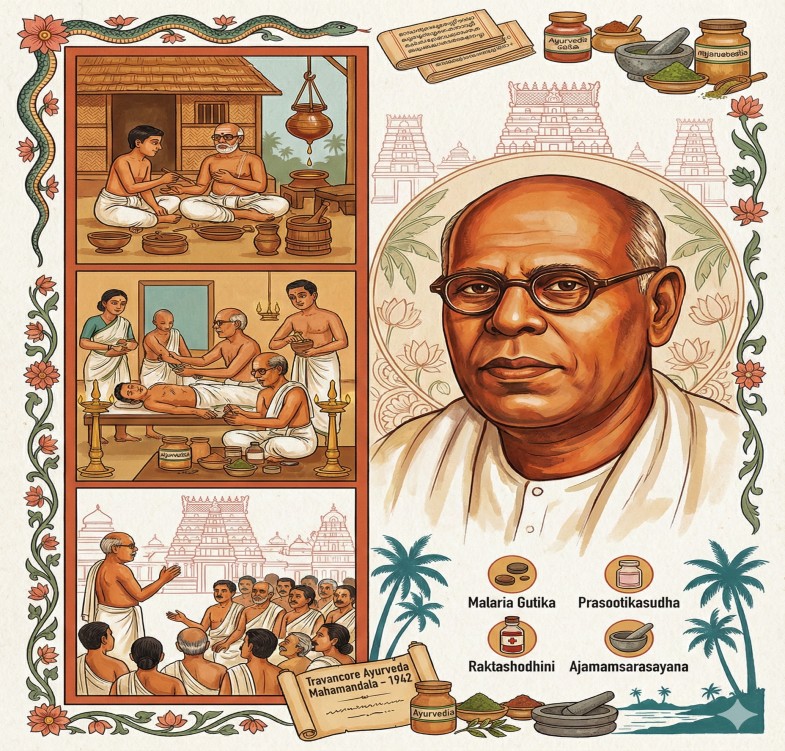

- सन् 1895 में मैसूर में भयंकर प्लेग (महामारी) फैल गई। उनकी विशेषज्ञता को पहचानते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें विशेष प्लेग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

- उन्होंने दो आयुर्वेदिक औषधियाँ – हैमादी पनाक और शतधौत घृत – तैयार कीं, जिन्होंने महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- आयुर्वेद का महामारी नियंत्रण में प्रभावी उपयोग करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त हुई।

आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना

- 1895: वे मद्रास (चेन्नई) चले गए, जहाँ उन्हें कन्याका परमेश्वरी देवस्थानम् में मुख्य चिकित्सक नियुक्त किया गया।

- 1897–1901: उन्होंने आश्रमम् ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की, उस समय जब पश्चिमी चिकित्सा का प्रभुत्व था, तब आयुर्वेद शिक्षा को पुनर्जीवित किया।

- 1898: उन्होंने श्री कन्याका परमेश्वरी देवस्थानम् आयुर्वेद कॉलेज (S.K.P.D.) की स्थापना की, जहाँ निःशुल्क आयुर्वेद शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की गईं।

- 1914: उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के लिए नियमन की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि केवल योग्य और प्रशिक्षित चिकित्सकों को ही रोगियों का उपचार करने की अनुमति मिल सके।

आयुर्वेद और शिक्षा में योगदान

साहित्य के माध्यम से आयुर्वेद का पुनरुद्धार

- उन्होंने आयुर्वेदाश्रम ग्रंथमाला की स्थापना की और आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथों का तेलुगु में अनुवाद कर उन्हें व्यापक जनसमूह तक पहुँचाया।

- उन्होंने माधव निदान, रसप्रदीपक, भेषज कल्पमु, और अगस्त्य वैद्यमु सहित 20 से अधिक आयुर्वेदिक ग्रंथ प्रकाशित किए।

- वर्ष 1919 में “धन्वंतरि” नामक पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें आयुर्वेद पर शोध कार्यों का दस्तावेज़ीकरण किया गया; बाद में इसे अचंता लक्ष्मिपति ने आगे बढ़ाया।

आयुर्वेदिक औषधियों का मानकीकरण

- उन्होंने मद्रास आयुर्वेद प्रयोगशाला की स्थापना की, जो बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ तैयार करने का अग्रणी प्रयास था।

- उन्होंने 56 विशिष्ट औषधीय संयोजन विकसित किए, जिनमें जीवामृतम् (ऊर्जा बढ़ाने वाली बूँदें), अशोक वटी (महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु), और स्वर्ण क्रव्याद रस (पाचन टॉनिक) शामिल हैं।

- उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं की तैयारी के लिए मानक निर्धारित किए, जिससे भविष्य में औषध निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दिशा मिली।

राजनीतिक और सामाजिक योगदान

- उन्होंने आयुर्वेद को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए और औपनिवेशिक शासन द्वारा स्वदेशी चिकित्सा पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी।

- उन्होंने अनेक आयुर्वेद सम्मेलनों की अध्यक्षता की, जिनमें शामिल हैं:

- सातवाँ केरल आयुर्वेद समाज (1909)

- अखिल भारत आयुर्वेद सम्मेलन (बंबई, 1913)

- हरिद्वार आयुर्वेद सम्मेलन (1917)

- प्रथम आंध्र आयुर्वेद सम्मेलन (बीजवाड़ा, 1917)

- उन्होंने यह प्रभावशाली रूप से सिद्ध किया कि आयुर्वेद पश्चिमी चिकित्सा की तुलना में अधिक किफायती है, और इसके समर्थन में केरल, हैदराबाद तथा मद्रास से प्राप्त सांख्यिकीय अध्ययन प्रस्तुत किए।

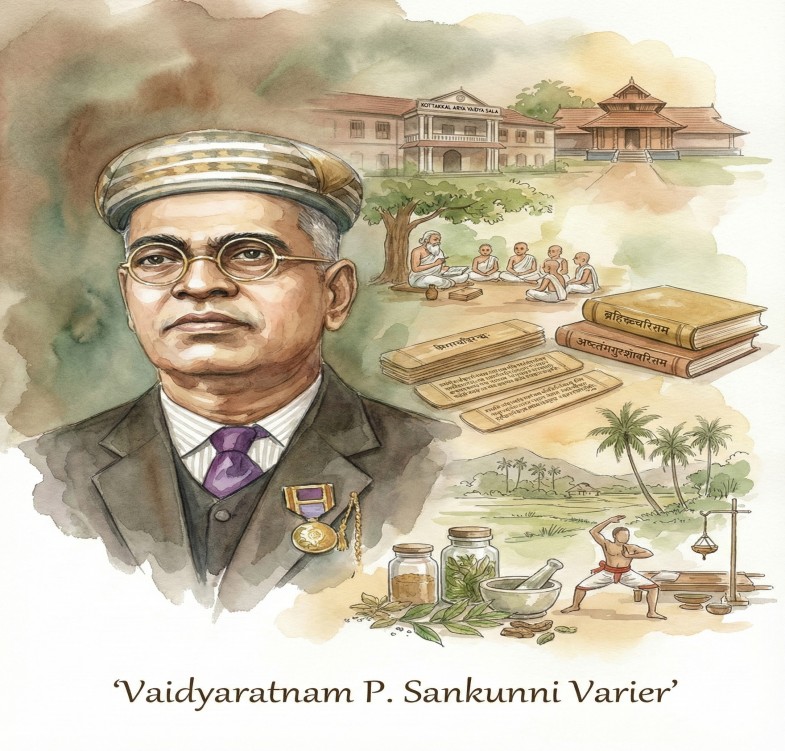

सम्मान और पुरस्कार:

- आयुर्वेद में अग्रणी योगदान के लिए 1913 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा “वैद्य रत्न” (वैद्यों का रत्न) की उपाधि से सम्मानित।

- “आयुर्वेद मर्दंड” (नासिक, 1907) और “भिषंगमणि” (कलकत्ता, 1907) जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित।

- बनारस आयुर्वेद प्रदर्शनी (1905) और कलकत्ता आयुर्वेद प्रदर्शनी (1906) में स्वर्ण पदक प्राप्त किए।

- लाहौर वैद्य सम्मेलन (1918) और द्राविड़ आयुर्वेद वैद्य सम्मेलन (1919) की अध्यक्षता की।

सिद्धांत और आदर्श :-

पंडित दिवि गोपालचर्लु एक दूरदर्शी सुधारक थे, जिन्होंने आयुर्वेद की प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा। वे दृढ़ विश्वास रखते थे कि:

- आयुर्वेद को स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह आम लोगों तक आसानी से पहुँच सके।

- आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक हैं।

- आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ समन्वित कर contemporary स्वास्थ्य सेवाओं में इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित की जा सकती है।

- परोपकार और सामाजिक सेवा एक सच्चे वैद्य का धर्म और कर्तव्य हैं।

विरासत और प्रभाव :-

पंडित दिवि गोपालचर्लु का 29 सितंबर 1920 को निधन हो गया, लेकिन आयुर्वेद पर उनका प्रभाव आज भी गहरा बना हुआ है। आयुर्वेदिक शिक्षा, औषध निर्माण में नवाचार, और नीतिगत सुधारों में उनके योगदान ने आज भी इस क्षेत्र की दिशा तय की है। उनकी शिक्षाएँ, ग्रंथों का अनुवाद और अग्रणी प्रयासों ने भारत में आधुनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा की नींव रखी, जिससे आयुर्वेद एक जीवंत, प्रभावशाली और सम्मानित चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित रहा।